“桃夭、桃夭……此物为何又……现于世……”宋皇轻轻呢喃着,痛苦地闭上了眼睛,象是在沉思,又象是在回忆,再次睁开眼睛时,眼中却闪过一抹狠厉。

宋皇“啪”得合上奏折看向吕端道:“卿可曾记得太平兴国五年之事?”

正低眉顺目、垂手侍立的吕端一听皇帝这话,心中不由得一惊!那一年他被贬为商州司户参军,戴枷步行至千里外的商州,永生难忘啊!官家为何此时提此旧事?难道是不满他帮助襄王查案?

吕端立刻跪倒在地,磕头道:“官家,臣有罪。”

宋皇没接茬,继续发问:“朕记得那一年,廷美为开封府尹,卿为开封府判官。卿本应尽职尽责辅佐廷美,却因替人说情而被牵连。朕罚卿戴枷至商州,不许骑马,卿可曾为此事怨恨于朕?”

吕端头也不敢抬地答道:“臣从未怨恨过官家,反觉‘塞翁失马,焉知非福’。”

宋皇似笑非笑道:“朕不让卿骑马,卿就骑驴,还戏称‘长耳灾’。这‘塞翁失马’吗,朕看应改作‘吕翁失驴’吧。”

长耳灾!当吕端听到这三个字,更是在心中暗暗叫苦。当时,他在去商州途中接到已位居相位的薛居正派人送来信函,薛相在信中安慰他暂且认灾,他回信戏称“非某灾,是长耳灾”。官家连这种私密信函的玩笑话都知道的一清二楚,可见其眼线无处不在啊!

吕端装作惭愧道:“驴虽累死了几头,但臣在驴背上日日研读《道德经》却终有所悟。老子曰:治大国若烹小鲜,臣悟到臣就似那小鲜,官家须用适当之法烹制才行。”

“治大国若烹小鲜……”,宋皇若有所思地跟着念叨着,眼神终于缓和下来。

宋皇点点头,站起身,走到吕端面前将其从地上扶起:“太平兴国五年之前,朕以为卿只会吃大酒肉,余何所能?然卿至商州后,并未自暴自弃,反倒让朕见识到卿之气度和胆识。卿更能借此事深悟黄老深旨,朕心甚慰啊。怪不得寇卿一直在朕面前夸赞爱卿‘大事不糊涂’,如此说来,朕复立卿任开封府判官没错,望卿切勿再辜负朕之期盼,辅佐许王为重。”

宋皇说完,重重地拍了拍吕端的肩膀,便挥挥手放其离去。

走出书房大门的吕端长吁了一口气,心说今日能逃过一劫多亏了寇准和国师。

幸亏他早早结交了寇准,才能让寇准在官家面前替他“美言”。现如今的寇准早已今非昔比了,听闻半年前官家携百官游园时,曾取下金明池畔的一朵鲜花戴在寇准头上,称“寇准年少,正是戴花饮酒时”……由此可见,寇准已是官家面前的红人,日后也必是他吕端在朝中的助力,今晚得先去找寇准当面致谢一番。

十二个时辰后,吕端又与诸葛辉和赵元侃在东京汴梁城的某处特别隐秘的宅邸见了面。吕端向诸葛辉拱手深揖道:“多谢国师建议,让吕某用黄老之说去应对官家。”

诸葛辉一摆手道:“嗳,吕判官无须致谢!老夫深知官家为人,那许王是他认定太子,吕判官身为许王幕僚却相帮于襄王,官家必定会有所猜疑。吕判官能悟出黄老精粹,又能以此从容应对,已非常人所为了。”

吕端忙再次拱手作揖道:“国师言重了,吕某惭愧!惭愧啊!某实则是在帮自己!那年某在山中祭奠亡妻,突犯心疾,巧遇阿舞为某医治,几针下去便让某转危为安。只可惜几次阴差阳错,某均未能彻底根除旧疾。上月,阿舞托小儿吕蔼私下告知某,等蹴鞠赛结束后,她会找一处僻静之所,用长针为某拔除心中瘀血。吕某等啊等,却等到她被人掳走消息。吕某相助于襄王,自然是盼着阿舞能早点回到东京。”

诸葛辉点点头,搂着胡须继续分析道:“官家岂止是多疑,他还善变,说不准哪日他又将悉数罪过落在你吕判官身上!”

吕端无奈地摇摇头,轻轻呵笑道:“那亦是某命,国师无须介怀。”

“老夫知吕判官心胸开阔,不介怀官家所为,但他偏袒老二,老夫却不能不介怀!” 诸葛辉愤然一道,“老九就那么白白死了?我徒儿就那么白白受罪了?哼,老夫气不过,必要拨云见日,还之以公平。”

诸葛辉说完,从怀中掏出一个白色布条,递到赵元侃和吕端面前:“喏,一个时辰前,老夫收到白眉送来消息,阿舞已成功脱险!”

赵元侃一听是阿舞传来的消息,立刻将布条拿到手中,细细地查看着。

诸葛辉指着布条悲愤道:“那些字是我徒儿用鲜血所写,可见她逃脱时必定危险重重。”

赵元侃将布条递给吕端查看,自己却走到桌旁,端起茶杯也不喝,只是神情落寞地看着杯中漂浮的茶叶,一声不吭。

见赵元侃的失落表情呼之欲出,诸葛辉问道:“王爷是疑惑阿舞为何不第一时间回东京吧?”

又见赵元侃不由自主地点点头,诸葛辉忙安慰道:“王爷,我徒儿所写虽是‘平安已回凤凰谷’七个字,但她话中有话啊,这东京汴梁城中一直藏着摸不透、抓不着的危险。若危险不除,老夫是不赞成让她回来的。老夫亦是悔不该将她带入东京,自从她进入城中,就没过过一天消停日子。”

赵元侃放下茶杯,扼腕长叹道:“每每思及此处,我亦是懊悔不已。本以为王府是最安全之地,没承想竟是危险源头。”

诸葛辉问道:“你那王妃可有交代是受何人指使绑架了阿舞?”

赵元侃摇摇头道:“她一直未曾交代,故……我想借国师‘真言散’一用。”

诸葛辉点点头,从怀中掏出一瓷瓶递给赵元侃,又附到他耳边悄声道:“老夫已改良了这‘真言散’,情绪稍有波动即可发作,无需再用男色作药引。”

赵元侃接过瓷瓶放入怀中,恨恨道:“那女人几次三番想寻死,秦翰只好将她捆起来,强灌肉汤以续命。她未曾交代之前,我是不会让她死的。”

几个时辰后,诸葛辉藏在襄王府王妃院落那间正屋的一角,白眉站在诸葛辉肩头,一人一鸟侧耳倾听着屋内二人的对话。

正屋内,赵元侃拿起酒壶倒满了一杯酒,递到已经被松了绑的潘氏面前。

蓬头垢面、形容憔悴的潘氏看了眼赵元侃,不屑道:“哼,原来,你不让我死,是要亲眼看着我死。”

赵元侃讥讽道:“不错,若此杯是毒酒,你敢喝吗?”

见潘氏盯着酒杯犹豫着,赵元侃继续讥讽道:“怎么,不敢喝了?看来,你还是怕死啊!”

潘氏再不犹豫,一把抢过酒杯送到嘴边一饮而尽,随后重重放下酒杯、闭上眼睛等待毒药发作。不过,她等了好一会儿,也未见任何动静,又睁开眼睛纳闷问道:“难道不是毒酒?”

赵元侃又拿起酒壶,悄悄拨动了壶底的一个机关,给自己倒满了一杯酒。这个酒壶自然是国师给他的,名曰“关捩注子”,内设机关,可将酒壶分成左右两隔,可盛不同的酒,靠近壶柄这一侧自然盛放的是未加“真言散”的酒。

赵元侃喝了一口酒后,才幽幽开口道:“我从未想过要让你死,你又何苦把我想得那么不堪。”

潘氏愤恨指着他道:“我那二个忠仆皆因你而死,我只能把你想得那么不堪。”

赵元侃也将酒杯重重地放在桌上,怒道:“甚至不惜败坏我名声!哼!龙阳之好!亏你想得出!”

潘氏不忿道:“你从未进过我屋子,府中又无其他妾室,你让我如何去想?那日在茶楼,二嫂听闻你对一小厮极好,便向我打听你是否有龙阳之好,还笑我竟能容忍男人作妾室。那日之后我又偷看到你在后院湖边将那小厮搂进怀中亲吻,我便坚信你有此癖好。”

赵元侃点点头道:“原来是二嫂搞得鬼!她稍一煽风点火,你便信以为真。啧啧,哪怕你多用一点点心思,都不会被她所左右。”

潘氏皱眉反问道:“你此话何意?”

赵元侃叹了口气:“你心中只有怨恨,却从未擦亮眼睛看清事情原委。你扪心自问,自你嫁入襄王府,我可曾为难过你?”

见潘氏默不作声,赵元侃第三次拿起酒壶,拨回壶底开关,再次给潘氏面前的空酒杯倒满了酒:“大婚当晚,我挑开你盖头那一刹那,见你泪流满面,便知你早已心有所属,我又何尝不是!你我二人皆是那场北伐战争牺牲品。”

潘氏失神了一会儿,突然问道:“难道,那小厮是个女子?”

赵元侃没有直接回答是与不是,只是继续幽幽道:“我本想找个时机,放你出府,还你自由。但你却肆意行事,差点让二哥寻到攻击我之把柄。你若不让吴妈出门,我又怎会杖责于她,她亦不会死,就更不会有后面之事了!”

潘氏急急地想反驳,那个“我……”字刚一出口,却被赵元侃后面的话给怼了回去:“哪怕你再多用一点点心思打听一下,就会知我与大哥一母同胞,他似师又似父般一手将我拉扯大,他出事儿了,我岂能不管。你骂‘赵家人无耻,为了皇位,兄弟子侄想杀就杀’,你骂得不错,但你有所不知,害大哥之人正是二哥啊。那晚官家招诸王夜宴,却未召大哥前去,二哥便去大哥那里笑话他已被官家所弃,大哥受了刺激才会举火焚宫。大哥被贬为庶人,二哥就能得太子之位了。”

潘氏仍想继续反驳,但这次那个“我”字还未出口,第二次又被赵元侃的话给怼了回去:“你既然那么爱大哥,不去找二哥去报仇,反倒和二嫂搅合在一起,难道你不知二嫂所做所为皆是二哥所授意的吗?”

潘氏听到这里,气焰顿时全消,双手颤抖地托起那杯酒一饮而尽,伴随着两行热泪,她失魂落魄地望着赵元侃问道:“你……你怎知我爱你大哥?”

赵元侃不屑道:“我曾让人彻查了你之过往,知你曾进宫当过三公主伴读,曾陪三公主一起与大哥共读于同一间皇家书院,那时叔父廷美时常到书院授课……后来,叔父被贬往房州,大哥独自上奏欲救叔父却未能成功……再后来,叔父被贬房州后很快病逝,大哥闻讯得心疾进而变为疯病……三公主出家为尼,第二年便香消玉殒……既然叔父与三公主均已死,那你心中所羁绊之人定是大哥了!”

“哈哈哈哈……”潘氏大笑着,不过那笑声中夹着哭音,“我竟错看于你!怪不得爹爹赞你有勇有谋,能于契丹百万军中取回杨业玉佩如探囊取物,绝非懦弱好男色之人,可惜我不信爹爹之言,甚至不惜与他翻脸,恨他将我嫁于你!”

赵元侃冷哼道,“你岂止是错看于我,你眼中只有大哥,自然也从未为我考虑过。你顶着襄王妃的名号,又怕别人笑话你有个龙阳癖好夫君,便对她下了手。”

赵元侃虽未明说那小厮是女子,但此时的潘氏就算再愚钝也终于听明白他话中之意了,她喃喃道:你既无龙阳癖好,那小厮应是女子了……唉,夜宴那晚,二嫂见二哥与那小厮敬酒,便又笑我心太善,若我不知如何打发男妾室她会帮忙,只须我想办法将那小厮弄出王府就行。二嫂还偷偷告诉我第二日蹴鞠决赛刚好是良机,王爷那时会上场比赛,那小厮身边必定没人。没承想,我在书房窗外听到你们在屋中行苟且之事,你离开前竟还加派了影卫看守,我就只好让杨妈下了迷药……怪不得杨妈将那小厮装进麻袋里扛到后院马车里时还念叨着麻袋很轻……原来,那小厮竟是个女子……呵呵,竟是个女子……是个女子……”

见潘氏着魔一样地一遍遍念叨着“是个女子”,赵元侃又给她倒了第三杯酒,也把自己的酒杯斟满。

赵元侃拿起酒杯,与潘氏面前那酒杯轻轻一碰,苦笑道:“恭喜你,如愿以偿,终于让我尝到‘失去最在意之人’是何种滋味了!”

赵元侃仰头将杯中酒一饮而尽,站起身,从怀里掏出一封写着“休书”二字的信札,扔到潘氏面前道:“你走吧!”

潘氏拿起“休书”,疑惑地看向已经走到门边的赵元侃,问道:“你不让我死了?”

赵元侃的脚步并未停顿,只留下了一句“缘分已尽,你自由了!”便走出了房门。

屋内的潘氏拿着“休书”大笑着:“哈哈哈哈……我自由了!我自由了!可我又能走去哪里?……哈哈哈哈……三公主、吴妈、杨妈都死了,我所爱之人疯了,娘家亦是没脸回去,我还能去哪里?……哈哈哈哈……”

潘氏笑着笑着,看向了地上的绳子,那条之前捆绑她的绳子……很快,潘氏站在凳子上,将头套进悬在房梁的绳索中,大喊了一声:“元侃,欠你的,来世再还”,便一脚蹬掉了凳子!

站在屋外的赵元侃,听到了潘氏的那声大喊,皱眉道:“来世?但求来世你我不要再相见!”

诸葛辉走到赵元侃身旁,抱怨道:“王爷真是好脾气,还放她走。她若不自尽,我是不会放过她的!”

赵元侃叹气道:“我知国师是不会放过她的,她死亦是早晚之事。只是,她性格倔强执拗,之前求死,是为了给我添堵,让我心生悔恨。她让我失去阿舞,我岂能再被她牵着鼻子走。索性,我给她休书放她走,反倒会给她添堵,让她心生悔恨,让她了无生趣,这才算是真正报了仇。”

诸葛辉点点头,转身又对站在树枝上的白眉道:“白眉,你都听到了吧,先别着急给你主人送信,等我收拾完老二一家子,你再把在东京所见所闻告知你主人。”

赵元侃从屋中走出时,看到白眉一见到他就从诸葛辉的肩膀飞到了树枝上,有些无奈地叹了口气。

赵元侃知道之前的“射鸟令”已经让所有鸟儿对他失去了信任,也知道不能奢望白眉再帮他传递信息了,但他还是希望白眉能原谅他。

赵元侃也看向白眉道:“白眉,我向你道歉,也请你转告你主人,我很想她,日日夜夜、每时每刻都在想她。”

白眉哇哇哇地叫了几声,象是在回应,又象是在抱怨……那悲怆的叫声,传出王府,瞬间又融入东京汴梁城的喧闹声中……

几日后,在城外的一条山路上,二个轿夫抬着一顶小轿吃力地走着。

轿子旁,一个丫鬟正在和轿子里的女子说着话。

就听轿子里的女子娇嗔道:“小翠啊,白云观道长真的云游回来了?你该不会听错了吧?”

丫鬟小翠答道:“主子,你放心,小翠真的打听清楚了,昨日给道观里一个道童塞了一吊钱,他亲口告诉小翠的,还说道长回来后会在道观传道三日,之后便要准备闭关了,这一闭关就是三年哟。”

轿子里的女子继续娇嗔道:“那咱们赶紧的,三年前多亏道长指点迷津,才让我过上好日子,今儿一定要求他再帮我算上一卦。”

轿子在白云观停稳后,从轿子里走出一位明眸皓齿的艳丽妇人,柳叶眉高鼻梁,皮肤白皙,身段婀娜,不仅人长得美,衣着也很奢华,一看就是来自富贵人家。

那女子在丫鬟小翠的搀扶下,登了十几级台阶,终于来到白云观大门前。

奇怪的是,昨日还大门敞开的白云观,今日却大门紧闭。小翠“梆梆梆”敲门敲了好一会儿,才传来开门声。

一位道童拱手作揖道:“白云观自今日起闭关三日,请二位香客三日后再来吧。”

那位道童刚要随手关门,却被那女子拦下了,她甜甜地一笑道:“这位道童,我乃白云道长旧友,听闻他云游归来,想见他一面,顺便再给白云观送些香火钱。”

那女子说完,朝着小翠示意了一个眼神,小翠立刻从随身包袱中取出一两银子,塞到道童手中。那女子忙接着道:“辛苦你了,帮忙通传一下。”

那位道童看了看手中的那两银子,犹豫道:“嗯,好吧,二位先请进。”

二人进入道观后,道童关上大门,对二人道:“二位先在此稍候,我去禀告一下。”

过了一盏茶的功夫,那道童才回来,朝二人拱手道:“抱歉让二位久等了,道长刚刚传道完毕,请二位移步大殿。”

二人跟着道童来到大殿,就见一位白眉白须白衣飘飘如同神仙一般的老者正带领着众道友给三清道祖神像上香,三拜九叩后,众道友起身退下,那老者转身看向二人,眼中充满着疑惑。

见老者疑惑的眼神,那女子赶忙上前,盈盈一拜道:“白云道长,三年前此处,道长指点迷津,让妾身受益匪浅。今日,妾身带些香火钱,一为感谢,二为再求道长指点迷津。”

白云道长又仔细看了那女子一眼,恍然大悟道:“哦,老道想起来了,三年前,令尊令堂在此求卦,香主陪在身侧。虽忘记姓甚名谁,看来香主倒是过得不错。”

那女子随即取过小翠手中的包袱,打开包袱,取出一方匣子递给白云道长:“匣内有纹银五千两,皆为银票,还请道长笑纳。”

白云道长示意身边随侍道童接过匣子,缕着冉冉长须随口道:“香主今日所求,可是为了做当家主母?”

那女子一听,满脸惊喜,立刻跪倒在地,向白云道长磕头道:“道长果然通仙,妾身拜求一卦。”

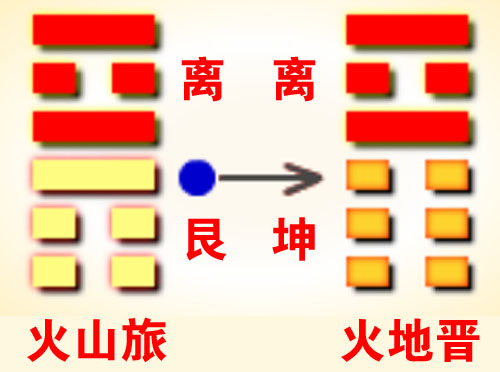

白云道长轻轻将那女子扶起,安慰道:“香主莫急,听老道慢慢道来。香主今日来白云观,站于此处,漂亮女人立于山上,此景即成一卦曰火山旅。”

白云道长摇头道:“唉,得此卦者,事多变动,旅途穷困,飘摇不定;小望可成,宏愿难求;稍不留神,性命交关,老道劝香主还是放弃吧!”

那女子一听,“扑通”一声又跪倒在地:“妾身姓张名梳头,三年前得道长指点,入许王府为侧妃,备受王爷疼爱。因王爷不喜王妃又日日宿在妾身房中,妾身这才动心思妄求能成为当家主母。”

白云道长又将那女子扶起,带她来到一张桌子前,桌子上有一碗水,道长以手指蘸水,在桌子上画了一卦“火山旅”道:“香主请看,此卦上卦为离卦属火,下卦为艮卦属土,离火生艮土,艮为止,为高山,为拦路石,本不可为之,但若第三爻从阳变成阴……”

白云道长拿起桌子旁一块白布,用白布一角将第三爻的长长横线中间轻轻一擦,一条长线变成二条短线,他指着那一卦道:“将那拦路石一切为二,高山变为平地,这一卦就从火山旅变成火地晋,晋即为晋升,离火生坤土,坤即为主母……老道点到为止,香主好自为之!”

张梳头听到此,眼中闪过一丝神采!三年前她与父母一起到白云观听道长讲道,学了些易经八卦粗浅知识,第三爻为离,离为红,为美丽,为女子,亦为……毒药。

(未完待续)

作者的话:关捩子(guān liè zǐ),意思是能转动的机械装置。注子,宋代是指都是用来盛酒的酒器,即酒壶。关捩注子即为有机关转动装置的酒壶。

原创小说《我来自翼星》第一百五十一章 拨云见日(上)

- 加国生活网主编朱耘辉(笔名:长风四五)